中国学霸正在“统治”硅谷AI圈 华人科学家引领潮流!过去两周,AI 行业最引人注目的不是某个产品,而是人才流动。社交媒体上频繁出现类似新闻:又一位AI大牛被挖走了。

顶级AI人才成为AI赛道上最稀缺且最具品牌效应的资产。在这轮人才流动中,一个显著特点是主导过ChatGPT、Gemini、Claude等大模型研发的核心成员中,华人科学家比例出奇地高。这种变化并非突然出现,在这几年兴起的AI浪潮中,美国顶级AI人才中的华人占比持续上升。根据MacroPolo发布的报告,来自中国的顶尖AI研究人员占比从2019年的29%提升到2022年的47%。智谱研究也发现,在ChatGPI核心团队中,有9位是华人,占比超过10%。

这些华人AI研究员通常具备以下特征:他们大多本科就读于清华、北大、中科大、浙大等顶尖高校,研究生阶段进入MIT、斯坦福、伯克利、普林斯顿、UIUC等名校深造,几乎每人都在顶级学术会议上发表过多篇高引用论文。他们的年龄多在30至35岁之间,职业起点较高,熟悉工程体系和团队协作。研究方向普遍着重于跨模态(文本、语音、图像、视频、动作)的统一推理系统,包括RLHF、蒸馏、对齐、人类偏好建模等具体细节。尽管他们频繁跳槽,但基本不会脱离AI生态,研究主题和技术积累保持连贯性。

例如,Shuchao Bi本科毕业于浙江大学数学系,后赴加州大学伯克利分校深造。他在Google担任技术负责人期间,构建了多阶段深度学习推荐系统,显著提升了广告收益。2019年至2024年,他领导Shorts探索团队,创建并扩展了大规模机器学习团队。2024年加入OpenAI后,他推进了多模态后训练组织,并参与了多个重要项目。

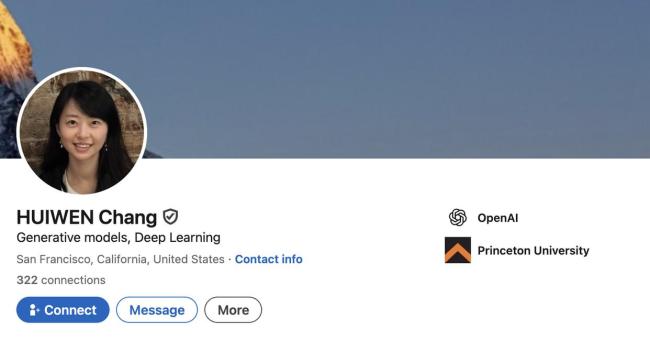

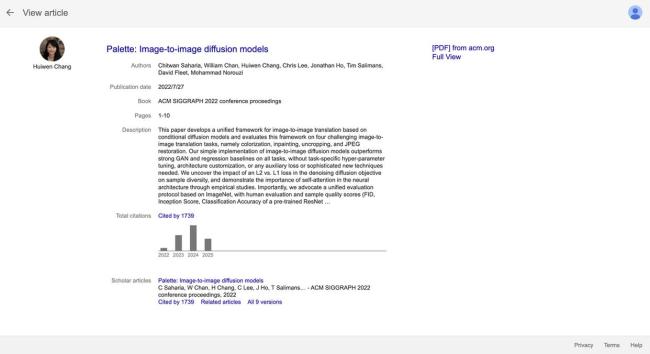

Huiwen Chang本科毕业于清华大学计算机系,后在美国普林斯顿大学攻读博士。她在Google担任高级研究科学家,发明了MaskGIT和Muse文本生成图像架构。2023年6月,她加入OpenAI多模态团队,联合开发了GPT-4o图像生成功能。

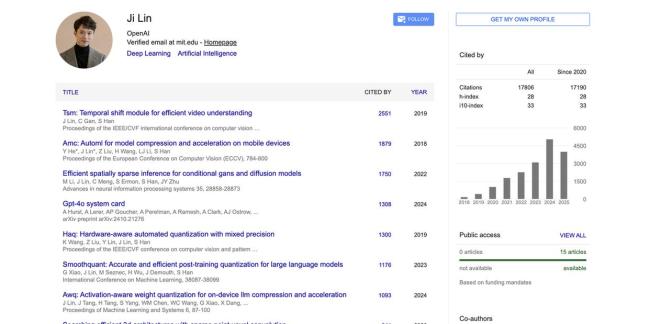

Ji Lin本科毕业于清华大学电子工程专业,后在麻省理工学院获得博士学位。他在英伟达、Adobe和Google担任实习研究员,积累了深厚的理论基础与工程实践经验。加入OpenAI后,他参与了多个核心模型的研发,如GPT-4o、GPT-4.1等。

Hongyu Ren在北京大学获得学士学位,随后在斯坦福大学获得博士学位。他在Google、微软和英伟达有多段实习经历,2023年7月加入OpenAI,参与构建了多个核心模型,并领导后训练团队。

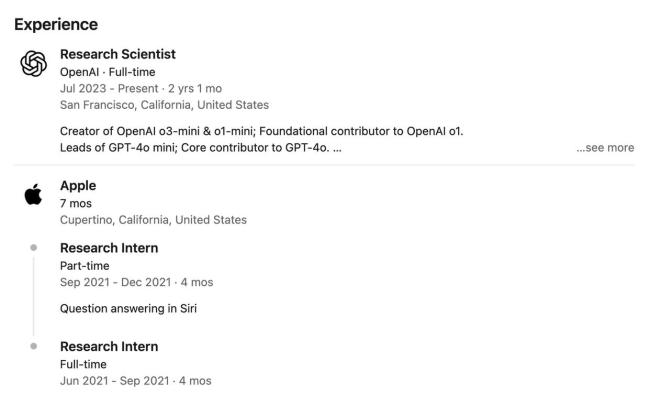

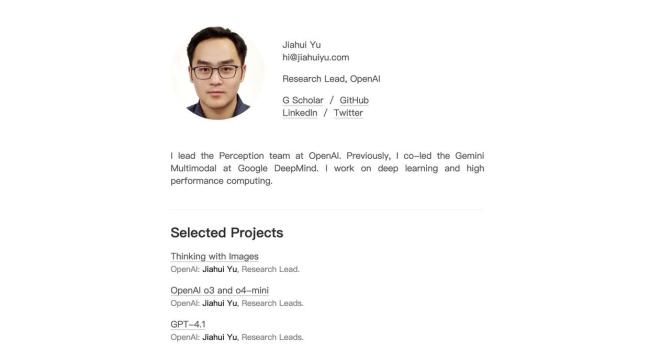

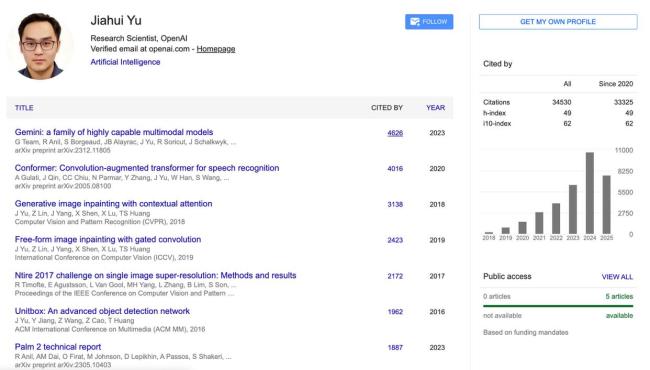

Jiahui Yu本科毕业于中国科学技术大学少年班,后在伊利诺伊大学香槟分校获得博士学位。他在OpenAI担任感知团队负责人,主导开发了GPT-4o图像生成模块等重要项目。此前,他在Google DeepMind工作近四年,是PaLM-2架构与建模的核心贡献者之一。

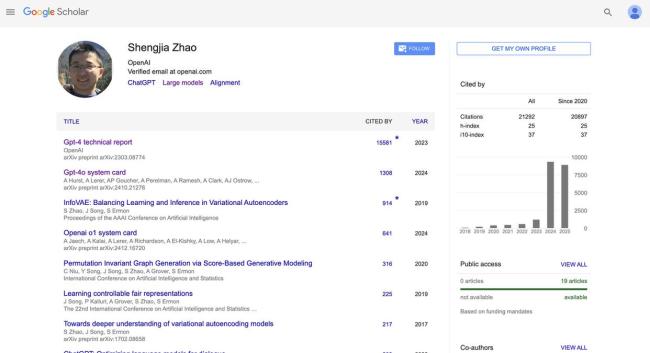

Shengjia Zhao本科毕业于清华大学计算机系,后在斯坦福大学获得博士学位。2022年,他加入OpenAI,深度参与GPT-4和GPT-4o的系统设计工作,推动了OpenAI基础模型的标准化与公开化。

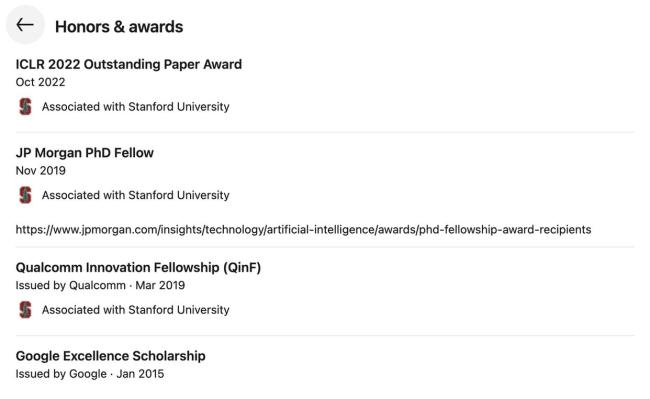

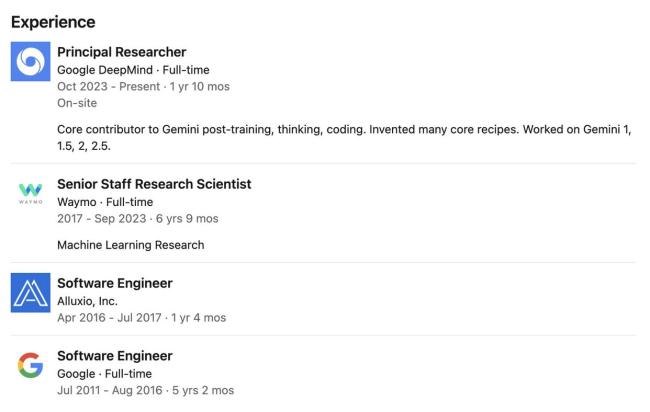

Pei Sun本科毕业于清华大学,后前往卡内基梅隆大学攻读硕士和博士学位。他曾任Google DeepMind首席研究员,主攻Gemini模型的后训练等工作。在此之前,他在Waymo任职近七年,主导了两代核心感知模型的研发。

Banghua Zhu本科毕业于清华大学电子工程系,后在美国加州大学伯克利分校攻读博士。他的研究聚焦于提高基础模型的效率与安全性。他曾联合创立AI初创公司Nexusflow,今年6月加入英伟达Star Nemotron团队担任首席研究科学家。

Jiantao Jiao是加州大学伯克利分校电气工程与计算机科学系以及统计系的助理教授。他的研究集中于生成式AI与基础模型。他是Nexusflow联合创始人之一,目前已正式加入英伟达,担任研究总监兼杰出科学家。

Catherine Wu曾在Anthropic担任Claude Code的产品经理,专注于构建可靠、可解释、可操控的AI系统。据The Information报道,她已被AI编程初创公司Cursor挖角,出任产品负责人一职。

Phil Duan是特斯拉AI的首席软件工程师,负责Autopilot下的Fleet Learning团队,致力于推动特斯拉自动驾驶系统的建设。他带领团队开发高吞吐、快迭代的数据引擎,并主导构建多项关键神经网络。

瑞和网提示:文章来自网络,不代表本站观点。